共读书目亮点

1. 以“画”为桥的沟通方式

四年级学生仍依赖具体形象理解抽象情感,而书中赵丽宏用 “四色水笔 + 四颗红磁石” 作画,将“失语后的亲情沟通”转化为看得见的画面(如三毛、青花瓷、金鱼,这种用具体事物传递情感的方式,恰好契合学生“从具象感知到情感理解”的思维特点。比如母亲因 “三毛画” 首次发声的情节,画面感强、冲突弱,既能吸引学生注意力,又能让他们轻松理解 “沟通不止于语言”的核心 —— 无需复杂说教,只需通过“画的内容→母亲的反应”就能感知情感联结。

2. 聚焦 “小事小物” 的情感表达

书中的亲情藏在 “补青花瓷碗”“四分钱邮票教训”“红磁石变金鱼眼睛” 等日常小事里,没有惊天动地的情节,却与四年级学生的生活经验高度契合。这种“以小见大”的情感表达,能让学生快速代入,比如看到“母亲用白纸折三毛帽”,会联想到自己家人帮自己准备道具、做手工的场景,进而自然理解 “母爱藏在细节里”,避免了对亲情的抽象化认知。

3. “现在→过去→现在” 的叙事结构

全书十三幕均遵循 “当下画画→唤醒童年记忆→母亲当下回应” 的顺序,如《第四幕三毛!三毛!》中“画三毛→回忆母亲做三毛帽→母亲说‘三毛’”这种时空交织却不混乱的结构,既符合四年级学生“初步发展逻辑推理能力“的认知需求,又为后续写作提供了可模仿的框架 —— 比如让学生写“一件旧玩具” 时,也能借鉴“现在看到玩具→回忆玩玩具的事→现在的感受”,降低写作难度。

4. 双向的亲情流动:既有母爱,也有孝心,全面理解亲情

书中不仅展现母亲的包容(如打碎瓷碗不责骂)、智慧(如喂小麻雀),也刻画赵丽宏的反哺(如带母亲旅游、用画沟通),这种双向奔赴的亲情,能打破学生对“亲情 = 长辈付出”的单一认知。学生在阅读中看到作者用“画画”的方式拼尽全力唤醒母亲记忆,能启发他们思考 “自己可以为家人做什么”,实现“情感认知→行为转化”的教学落地。

学生共读收获

我希望学生能够围绕《在母亲床边画画》整本书阅读,达成以下思辨性读写的阶段性目标:

一.思辨性阅读目标:

1.能拆解“现在→过去→现在”的文本结构,分析其通过时空反差强化情感的价值,理解“形式为内容服务”的核心逻辑。

2.能建立“物件→事件→情感”的关联逻辑,辩证看待平凡物品与珍贵记忆的关系,打破“情感=贵重物品”的刻板认知。

3.能结合文本细节与生活经验,围绕“沟通的本质”提出有依据的观点,理解“情感比表达形式更重要”的核心认知。

二. 思辨性写作目标:

1.能精准迁移文本三段式结构进行写作,并说明结构选用的理由,避免形式化套用,让表达更具逻辑。

2.能以“平凡小物”为线索,搭建“细节→观点”的表达链,用对比等手法强化核心观点,清晰传递情感逻辑。

3.能运用“文本+生活”双证据支撑感受,借助思辨句式(如“我觉得____,因为____;这让我想到____”),让写作有依据、有思考。

三. 情感价值目标:

1.能体会平凡日常中藏有的深沉亲情,感知“无声的爱”的温暖(如父母的包容、子女的反哺),增强对家庭情感的敏感度。

2.能共情作者对母亲的孝心与陪伴的意义,理解“陪伴是最长情的告白”,萌发主动关爱长辈的意识。

3.能结合自身经历,表达对家人的真挚情感,学会用恰当方式(行动、文字、创意表达等)传递爱意,丰富情感表达的维度。

四. 核心思维目标:

建立“问为什么→找证据→说理由”的思辨习惯,阅读时能追问“文本背后的逻辑与情感”,写作时能兼顾逻辑条理与真情实感,初步形成“挖逻辑、讲道理、传温情”的读写能力。

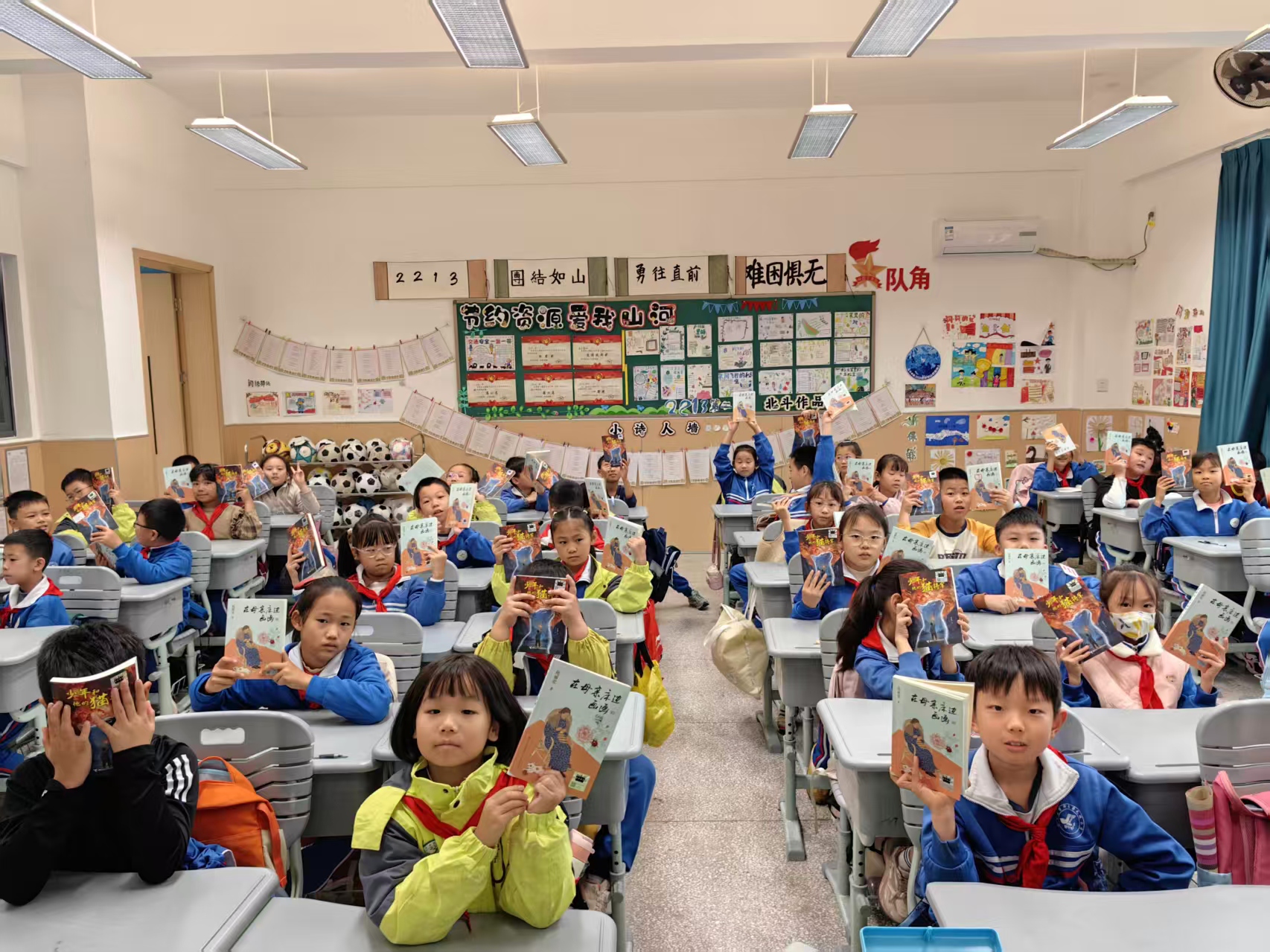

班级活动亮点

1. 思辨落地具象化。在阅读推进课中,我们通过小组讨论的形式,让学生自主阅读后质疑提问,学生十分活跃。学生代表发言后,老师以“结构追问、物件解读、沟通本质探讨”为小切口,用“问为什么→找证据→说理由”的思维链,让四年级学生的深度阅读有明确抓手。

2. 读写联动闭环化。在阅读领读课中,通过观看名师解读,拆解本书的三段式结构、将“物件→情感”逻辑,直接迁移为写作支架,让学生当堂写作《我为你_____》小练笔,形成“读析—思辨—表达”的完整闭环。

3. 学情适配阶梯化。借助思辨句式、结构范例等支架降低难度,举办“无声的爱VS有声的爱”辩论赛,契合中年级具象向抽象过渡的认知特点,兼顾思维深度与可操作性。

4. 情思共生融合化。在思辨训练中融入亲情体验,既强化逻辑思维,又引导感知“无声的爱”,实现思维提升与情感共鸣的双重目标;

5. 分课型推进系统化:通过导读课激趣、推进课破难、交流展示课输出,阶梯式达成学习目标,活动设计兼具连贯性与针对性。

6. 生活联结实用化。引导学生在阅读成果展示课中关联自身“平凡小物”与情感经历,将文本思辨转化为生活中感知爱、表达爱的能力,凸显阅读的现实意义。